Hoy día en la sociedad occidental la muerte ha dejado de estar presente, al menos como antaño. Se ha ido retirando paulatinamente; aparece únicamente de tanto en tanto, ya sea en nuestras cabezas, de donde se la echa ipso facto a patadas, o bien de cuerpo presente, como una visita inesperada.

Sabemos de ella de oídas, a diario, a través de las noticias. Pero es algo ajeno. La observamos como dioses desde el Olimpo, que contemplan las tragedias de los mortales sin prestarles la debida atención.

Poco a poco se ha ido fraguando la idea de la muerte, como una fantasía que jamás ocurrirá. Ni siquiera al hacernos viejos, cuando se halla tan cerca que casi podemos olerla, llegamos a creérnoslo.

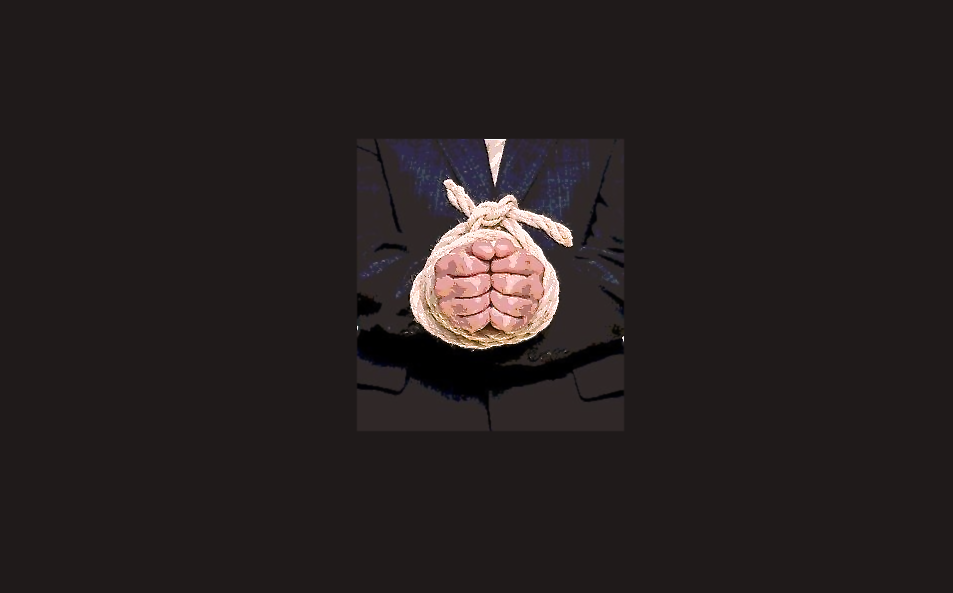

Ya no se vela a los muertos el tiempo necesario para ser conscientes de la degradación del cuerpo. Ya no se cuida a los enfermos moribundos en casa; se los visita en los hospitales. Los compañeros de habitación enfermos nos alejan más de la desgracia, en lugar de acercarnos a ella. Se erige un muro invisible entre los familiares. La muerte ya no es algo íntimo, sino que parece sacada de un supermercado, envasada en plástico, como pedazos de pollo a punto de caducar.

Los días del poder absolutista de la muerte se han ido. Los días de la peste y de la guerra, ya pasaron. Cuando había más muerte que vida. O más miedo a la muerte que esperanzas.

Hoy es una ausencia, un silencio incómodo de ascensor.

¿Cómo viven los niños semejante abstracción? En su realidad no pueden, ni deberían aún, entenderla. Sin embargo, a través de la ficción la muerte se vuelve un compañero de juegos. A temprana edad empuñan pistolas de agua o mandos de la consola, ambos instrumentos mortales en su mundo de fantasía. Escuchamos a los pequeños repetir frases como «te he matado«, mientras juegan a policías y ladrones, o «me quedan tres vidas«, cuando sus deditos permanecen pegados al ordenador que le trajeron los últimos Reyes Magos. Los niños de este tiempo están en contacto con la muerte todos los días, pero se trata de una muerte fantástica, indolora, donde uno vuelve a la vida tan sólo pulsando un botón o simplemente diciendo «ya no juego más«.

Y, mientras tanto, en la India, según me relataba una amiga, cuando alguien siente que va a morir, simplemente se acurruca en una esquina, se tapa el rostro con su velo y ahí se queda, esperando el fin. No suelen dar muestras de miedo. ¡Bendito budismo!